17. Januar 2024

Fleisch antragen

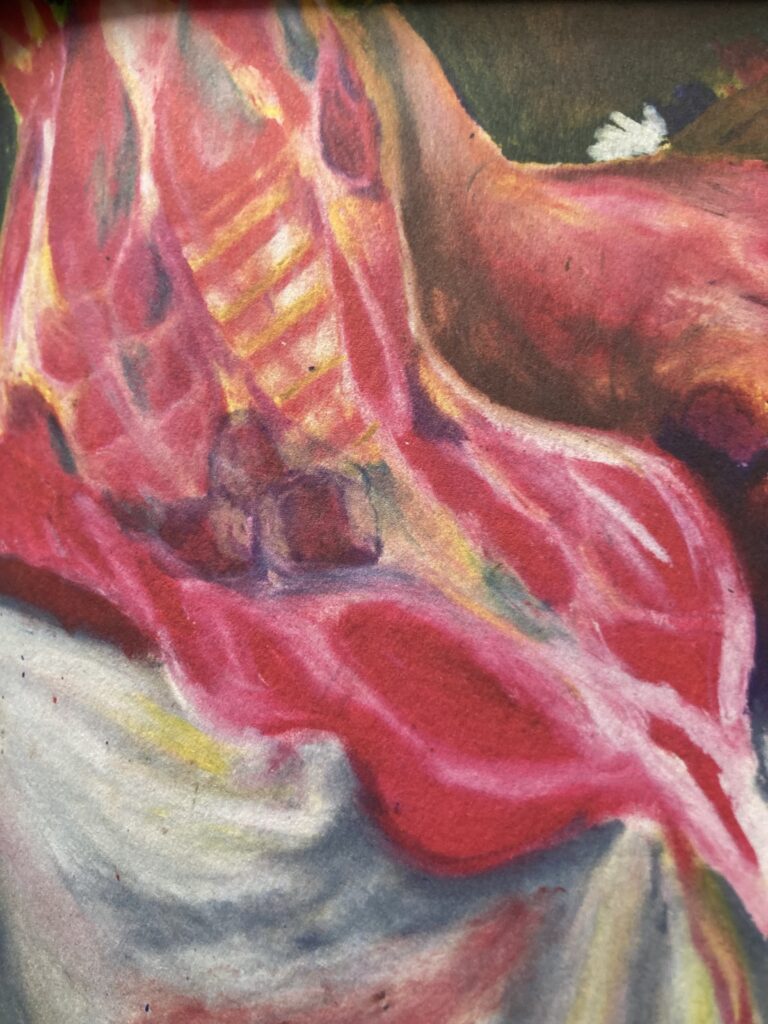

(Bild: Samantha Ramer, in „Literaturpause 61 1/2, null41 Verlag, zu meinem Text „Wir essen Fidel“)

Als ich ein Kind war, musste manchmal notfallmässig ein Nutztier geschlachtet werden auf unserem Hof. Ein Rind, ein Kalb, ein Schwein, selten eine Kuh. Was heute kaum mehr vorstellbar ist: Der Kundenmetzger kam, brachte seinen Bolzenschussapparat, seine Messer, Schaber und andere Instrumente mit und machte sich an die Arbeit. Meine Eltern halfen ihm dabei. Einmal begegnete ich meiner Mutter, die mit einem Eimer, gefüllt mit Blut, über den Hof lief. Seither versteckte ich mich, wenn der Metzger auftauchte. War das Tier kein Tier mehr, sondern nur noch Fleisch, zerstückelt und zerkleinert auf einem Tuch aufgereiht, kam der Fleischschauer. Gab er das Fleisch frei, kamen meine Schwester und ich zum Einsatz. Wir mussten Fleisch antragen, was bedeutete: Wir hatten von Haus zu Haus zu gehen, ausgerüstet mit einem Bleistift und einem alten Schulheft, in dem sich noch ein paar leere Seiten befanden. Wir klingelten oder klopften an die Haustür, wenn es keine Klingel gab. Bevor jemand öffnete, zischte mir meine um drei Jahre ältere Schwester stets zu: Du redsch, klar? Ich nickte, meine Schwester war schüchtern, ich auch, aber anders schüchtern, was nicht heisst, dass mir das Fleischantragen nicht äusserst unangenehm war. Ich sagte stets dasselbe, wenn schliesslich die Bäuerinnen und Hausfrauen des Dorfes die Türe öffneten: Guten Tag Frau Müller, wir mussten ein Kalb notschlachten und wollen nun fragen, ob Sie uns auch etwas vom Fleisch abnehmen? Waren es Bäuerinnen, an die ich die Frage richtete, sagten sie meistens sofort ja, wohlwissend, dass sie mit Sicherheit irgendwann in die gleiche Lage kommen und ihrerseits froh sein würden, Abnehmer für das viele Fleisch zu finden. Leider nein, sagten die Kaninchenzüchterfrauen, denn ihr gemietetes Gefrierfach bei der landwirtschaftlichen Genossenschaft quoll wohl fast über mit Kaninchenfleisch und Gemüse, das sie auf ihren kleinen Äckern zogen. Gewöhnliche Hausfrauen, deren Männer Maler, Wagner, Sägerei- oder Fabrikarbeiter waren, zögerten meistens, erkundigten sich im Detail nach den Preisen, einige sagten: Kommt später wieder, wenn mein Mann zuhause ist. Andere wanden sich lange, bevor sie verlegen ablehnten und uns auf das nächste Mal vertrösteten, von dem wir hofften, dass es in weiter Ferne liegen würde. Rundwegs nein sagte selten eine. Die meisten hatten Mitleid mit den zwei Kindern, die mit Kalb, Kuh- oder Schweinefleisch hausierten, oder sie wollten nicht, dass offenkundig wurde, dass ihr Haushaltsgeld hinten und vorne nicht reichte und sie sich keine unvorhergesehenen Ausgaben leisten konnten. Oft bestellten sie nach langem Werweissen zwei, drei Würste oder ein Stück Leber, die war billig, wenn sie vom Schwein stammte, die Kalbsleber mussten wir nie antragen, die ging direkt ins Restaurant unserer Tanten.

Nach einer Bestellung streckte meine Schwester den Frauen das alte Schulheft und den Bleistift entgegen. Die meisten sagten: Schreib es selbst hinein, ich habe grad schmutzige Hände. Meine Schwester reichte mir das Heft, weil sie fürchtete, Schreibfehler zu machen, was vollkommen egal gewesen war, ich machte auch welche, Hauptsache, wir wurden das Fleisch los. Ich brauchte nur die zuhause vorbereiteten Kolonnen auszufüllen, die überschrieben waren mit ‘Name’, ‘wieviel’, ‘was’. Ich schrieb also zum Beispiel: Frau Müller. Drei Kilogramm. Voressen und Braten. Zum Schluss musste jede der Frauen ihre Bestellung eigenhändig unterschreiben, und waren es bloss zwei Leberwürste, das hatte uns Vater eingeschärft. Sonst sind wir am Ende die Lackierten und bleiben auf der Bestellung hocken, sagte er. Hatten wir die Runde beendet, überprüfte die Mutter zuhause das Heft. War zu wenig oder nur von den guten Stücken bestellt worden, schickte sie uns nochmals los. Wir klopften dort an, wo jetzt die Männer zuhause waren, dort, wo uns niemand geöffnet hatte, wahrscheinlich waren wir gesehen worden, zwei Bauernkinder, die tragen sicher Fleisch an, ich öffne nicht, hatten sich die Frauen gedacht und sich unsichtbar gemacht im Haus, wir klopften auf weit entlegenen Höfen an,irgendwann kehrten wir müde zurück. Es roch nun im ganzen Haus nach Fleisch und zum Abendessen kam mein persönliches Ekelgericht auf den Tisch: Kutteln an weisser Sauce mit Kreuzkümmel.

Warum mir dieses längst vergangene und verhasste Fleischantragen wieder einfällt, bei dem ich genau spürte, dass wir uns damit aufdrängten bei den Leuten und manche sich genötigt fühlten, etwas zu bestellen? Weil mich dieses Fleischantragen-Gefühl oft wieder einholt. Wer Bücher schreibt, möchte gelesen werden. Möchte, dass die Bücher unter die Leute kommen, dass sie gekauft werden. Zum Beispiel an Veranstaltungen, an Lesungen, Festivals usw. Ein Glück, wenn man dazu eingeladen wird. Wenn nicht, soll man sich darum bemühen, sich sozusagen antragen? Wirkt das nicht aufdringlich? Ist man eingeladen, erneut zögern und zaudern: Soll ich die WerbeMail für die Lesung losschicken oder sie besser gleich löschen? Den Beitrag dazu auf den sozialen Medien posten oder ihn verwerfen? Wirkt das alles aufdringlich, gar als Zumutung? Andererseits: Unterlasse ich das Mailing, poste ich nichts und füge kein Foto dazu, kommt vielleicht niemand. Was wiederum peinlich ist. Peinlich für die Veranstaltenden, peinlich vor allem für mich, denn ich erfülle die Erwartungen nicht. Der Markt ist schwierig, die Konkurrenz gross, das wissen alle, Bücher zu schreiben ist das eine, sie zu Markte zu tragen das andere. Junge Autorinnen und Autoren mischen virtuoser und unbekümmerter auf allen möglichen Marktplätzen mit. Und, offen gestanden, hätte nun ich gerne eine jüngere Schwester an meiner Seite, zu der ich sagen könnte: Du redsch, klar?

Liebe Theres, dein Fleisch antragen betrifft mich gerade persönlich und ich bin glücklich, dass ich seit letzter Woche deinen Blog abonniert habe. War im Literaturhaus Basel und habe da vom Blog erfahren, konnte letzten Mittwoch jedoch nicht bleiben und dein Buch signieren lassen. Fleisch antragen müsste ich gerade lernen, da ich mit fünfundsechzig noch ein Debüt veröffentlichen möchte. Du kannst dir vorstellen, wie schwierig das ist, so war denn auch die Lesung und Generationendiskussion für mich sehr erfrischend. Mit herzlichen Grüssen.

toller Text…

Liebe Theres

Faszinierend, wie du den damaligen Fleischverkauf beschreibst. Es war genauso. Ich erinnere mich, wie ein Mann an unserer Haustüre läutete und Voressen angeboten hatte. Meine Mutter nahm ihm dieses ab und ich dachte als 7–jähriges Kind. „Wätsch“, Fleisch das schon vorgegessen wurde!!

Spannend auch, wie du den Übergang zu deinen Büchern schaffst. Drei davon waren bei mir, zwei nun verschenkt, das Eine bin ich nun am lesen.

Übrigens: Mein Mann und ich haben uns heute beim Nachtessen köstlich über deinen Blog amüsiert. Du bist eine Beobachterin der Extraklasse.

Liebe Grüsse

Erna

so gut 🤗

Grossartiger Text! Erinnert mich an eine Totgeburt auf dem Hof meines Onkels und das lange Werweissen, ob das Kalbfleisch nicht doch noch gebraucht werden könnte.

Bei „normalen“ Metzgeten kam immer ein schöner Mocken Fleisch ins Pfarrhaus. Gratis natürlich.

Ich kann nur beipflichten : grossartig! Genau beobachtet , nachgefühlt erinnern.Ich sehe diese 2 Schwestern vor den Türen …..

auch das Fleischbild passt .

Ich wünsche , dass Damenprogramm viel gekauft und gelesen wird. Frau und Mann können oft loslachen. Wie gut tut das im reifen Alter.

Ursula

Eindrücklich und anschaulich beschrieben wie die beiden Mädchen von Tür zu Tür gingen um Fleisch zu verkaufen und wie sie sich dabei fühlten. Früher wurden die Tiere ja meistens auf dem Hof getötet und mussten nicht lange, qualvolle Transportwege erdulden. Ich habe das einmal als Kind auf dem Hof meines Uronkels erlebt und bin schreiend davon gerannt.

Dieser Text macht auf auf jeden Fall Lust auf weitere Lektüre von Ihnen.

Elisabeth